Ravenna è una di quelle città che, anche se la visiti in un weekend, ti lascia addosso una patina luminosa fatta di ori, blu profondi e silenzi antichi. Cammini tra basiliche paleocristiane, mausolei e vie tranquille, e hai la sensazione che ogni pietra voglia raccontarti una storia. Qui l’arte non urla, sussurra. I mosaici – quelli veri, quelli che ti inchiodano davanti all’abside – ti insegnano che la luce non viene solo dall’alto ma anche dalle superfici, da tessere di vetro e pietra che si accendono col passare delle ore. È una città da percorrere piano, col ritmo dei passi e delle pause, magari in bicicletta, perché tutto è vicino, tutto è a misura d’uomo, e ogni svolta può regalare un dettaglio che non ti aspettavi.

Una basilica di voto: la storia di san giovanni evangelista

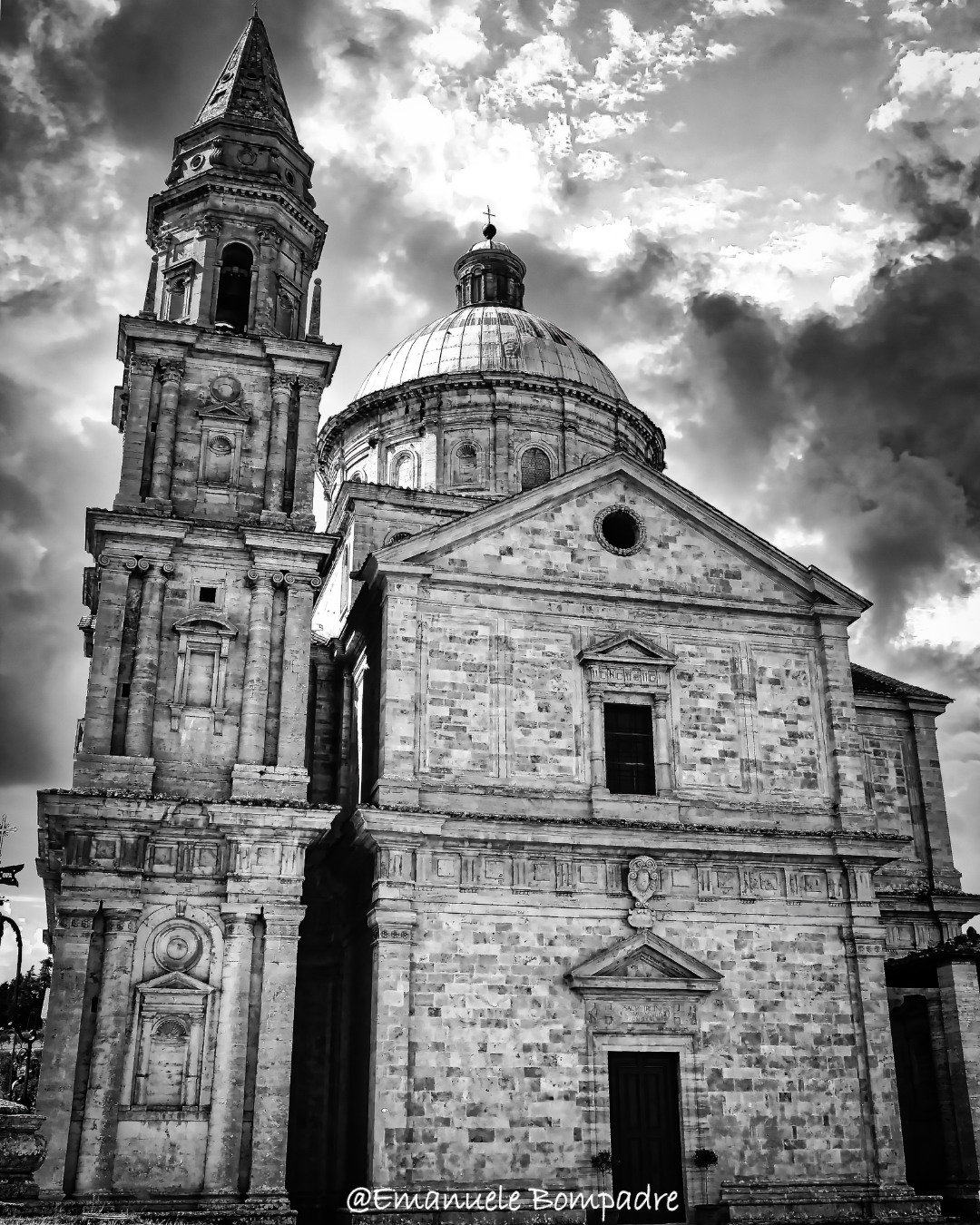

Tra le tante meraviglie, la chiesa di San Giovanni Evangelista è un luogo che scelgo sempre quando voglio ascoltare la voce più intima di Ravenna. Non è la basilica più famosa né quella più fotografata, e forse proprio per questo conserva un fascino speciale. Venne voluta nel V secolo da Galla Placidia, imperatrice di grande temperamento e fede profonda. La tradizione racconta che, scampata a una tempesta in mare durante un viaggio, fece voto di edificare una chiesa dedicata all’Evangelista. Quel voto prese forma qui, in una basilica a tre navate con colonne antiche, capitelli tutti diversi e un tetto a capriate che oggi ritroviamo nella sua essenzialità.

Il tempo non è stato sempre gentile. Guerre, crolli, restauri e soprattutto i bombardamenti della Seconda guerra mondiale hanno ferito la chiesa di San Giovanni Evangelista. Eppure, come accade ai luoghi che hanno una lunga memoria, San Giovanni Evangelista ha saputo rinascere senza perdere il carattere. Dell’apparato musivo originario rimangono frammenti e suggestioni; si intravedono ancora, come voci sopravvissute, le tracce dei grandi cicli medievali che un tempo decoravano il pavimento e le pareti. Entrare oggi significa attraversare un corridoio di pietra e luce, dove la semplicità dell’impianto esalta le proporzioni e mette in risalto quel dialogo continuo tra ombra e chiarore che è la cifra più autentica di Ravenna.

Il gesto di galla placidia

Parlare di San Giovanni Evangelista è parlare di Galla Placidia, figura che amo raccontare ai miei lettori perché incarna un’epoca di transizione. Era figlia di Teodosio I, cresciuta tra corti e intrighi, eppure capace di atti concreti e simbolici. Il suo gesto – erigere una chiesa come ringraziamento – è un frammento di storia che respira ancora. Penso spesso a lei quando entro in queste navate: la immagino attraversarle in silenzio, con quella determinazione di chi ha visto il mare in tempesta e ha deciso di rispondere alla paura con la bellezza. A Ravenna le sue tracce sono ovunque, dal celebre mausoleo fino a questa basilica più appartata, dove la sua devozione ha preso forma in architettura.

Come arrivare a ravenna partendo da roma (guida pratica)

Visto che molti di voi mi scrivono chiedendo un itinerario comodo da Roma, vi racconto come mi organizzo di solito, così potete usarlo come riferimento. La soluzione più efficiente è il treno con cambio a Bologna, perché vi permette di viaggiare veloci e di arrivare praticamente in centro.

Io parto da Roma Termini con un Frecciarossa o Italo diretto a Bologna Centrale: il viaggio dura in media intorno alle due ore e spicci, dipende dal treno che scegliete. Prenoto sempre con un po’ di anticipo per spuntare tariffe migliori e per avere la libertà di scegliere gli orari meno affollati. A Bologna scendo e, senza uscire dalla stazione, cerco il Regionale per Ravenna: ce ne sono diversi nell’arco della giornata, la tratta dura circa un’ora e dieci. Il bello è che i regionali sono tranquilli, spesso usati anche dai pendolari, e il percorso taglia una Romagna che già profuma di mare.

Se dopo aver visitato Ravenna e la chiesa di San Giovanni Evangelista volete concedervi un paio di giorni sul mare, prendete un regionale diretto per Rimini. I collegamenti sono frequenti per tutta la giornata: il primo treno parte intorno alle 5.30 del mattino e l’ultimo in tarda serata, verso le 22.19. Il viaggio dura in media cinquanta, sessanta minuti appena e il costo del biglietto è molto contenuto, si aggira attorno ai sei euro. È un’opzione davvero comoda perché vi permette di unire la bellezza dei mosaici e delle basiliche con l’atmosfera vivace della Riviera Romagnola, dove potete alternare passeggiate sul lungomare a momenti di relax in spiaggia.

Chi preferisce la macchina può prendere l’A1 verso Bologna, poi l’A14 in direzione Ancona con uscita Ravenna. Sono circa 360 chilometri, considerate 4 ore e mezza senza intoppi, più i tempi per le soste. Occhio alla ZTL: il centro di Ravenna è tutelato e alcune aree sono accessibili solo in certi orari. Io parcheggio spesso nelle aree di sosta a pagamento ai margini del centro, così mi godo la camminata senza stress. Tenete a mente che in estate la Riviera richiama traffico, quindi partite presto e, se potete, evitate i rientri della domenica sera.

Se siete in modalità super budget, esiste anche l’opzione bus a lunga percorrenza da Roma (Tiburtina) verso Bologna o Ravenna, ma i tempi si allungano parecchio. È una soluzione da considerare solo se avete molta flessibilità, o se volete trasformare il viaggio stesso in una piccola avventura con vista campi e colline.

Entrare e respirare: cosa aspettarsi dentro la basilica

All’ingresso della chiesa di San Giovanni Evangelista il primo impatto è con la luce controluce che taglia la navata e illumina il pavimento in pietra. Le colonne – ognuna con la sua storia e i suoi segni – creano un ritmo che accompagna lo sguardo verso l’alto, dove il tetto a capriate disegna geometrie rigorose. Mi piace soffermarmi sui capitelli, perché sono come appunti dell’epoca, una collezione di dettagli che raccontano maestranze, recuperi, traslochi di pietra da edifici precedenti. Sulle pareti trovi pannelli e frammenti che ricordano le antiche decorazioni: è come stare davanti a un manoscritto di cui restano solo alcune pagine, ma quelle pagine bastano per immaginare il libro intero.

Non aspettatevi l’abbraccio dorato di San Vitale, nella chiesa di San Giovanni Evangelista l’emozione è più austera, quasi monastica. Proprio per questo, quando si accende, colpisce forte. A volte, nelle giornate grigie, la luce che entra dall’ingresso si fa latteo-bianca, rimbalza sul pavimento e sale sulle colonne creando una scenografia naturale che rende ogni fotografia un esercizio di equilibrio tra bagliori e ombre.

Come ho scattato la foto

Per la foto di San Giovanni Evangelista che vedete qui ho usato la Fuji X-T3 con l’obiettivo Fujifilm XF 18-135mm F3.5-5.6 R LM OIS WR. Ho scelto una focale 18mm per abbracciare la navata e rispettare la simmetria dell’architettura, e impostato ISO 3200 perché la luce dentro la basilica, soprattutto lontano dalle finestre, è molto bassa. Ho lavorato a f/4,5 per mantenere una buona nitidezza dall’ingresso alle prime file di banchi, e un tempo di 1/30s sfruttando la stabilizzazione dell’obiettivo (OIS) e una presa ben ferma: gomiti stretti al corpo, respiro trattenuto al momento dello scatto. Ho lasciato l’EV a 0 per non sballare l’esposizione generale, accettando che la porta in controluce risultasse molto brillante; era una scelta voluta, perché quell’alone di luce racconta l’idea di soglia, di passaggio, che cercavo.

In post-produzione ho convertito di San Giovanni Evangelista in bianco e nero per enfatizzare la struttura, le venature del pavimento e la trama del legno sul soffitto. Ho lavorato con delicatezza su contrasto e chiarezza, facendo un leggero dodging and burning lungo le colonne per restituire profondità senza perdere il carattere morbido della scena. Ho corretto le verticali per preservare la sensazione di equilibrio centrale e ho lasciato che il portale restasse quasi “bruciato”: è quel punto di fuga luminosa che, secondo me, fa respirare l’immagine.

La scena: descrizione della fotografia

Se vi mettete idealmente al mio posto, vi trovate al centro della navata, tra i banchi vuoti che disegnano due corridoi laterali. La porta d’ingresso è spalancata, fuori c’è un giorno abbagliante e dentro un chiaroscuro sospeso. Il pavimento lucido cattura un riflesso lungo come una lama che arriva fino a me. Sopra il portale pende una grande tela che concentra figure e movimento, quasi un teatro fermato nel tempo, e incornicia la luce che entra da dietro. Ai lati, una serie di colonne con capitelli consumati dal tempo scandisce il ritmo della basilica, mentre in alto le finestre alte alleggeriscono le pareti con una luminosità diffusa, lattiginosa, che nel bianco e nero diventa velluto.

Quello che mi interessava era far parlare il vuoto: sedie allineate, nessuno in vista, e la luce che diventa protagonista. La foto racconta il silenzio di un luogo che accoglie senza bisogno di parole, un silenzio che non è assenza ma spazio per la contemplazione. Non volevo effetti drammatici, ma una calma autorevole, di quelle che ti fanno rallentare i passi e ascoltare il rumore dei tacchi sul pavimento. La simmetria centrale della chiesa di San Giovanni Evangelista è un invito a entrare e a farsi portare verso quella soglia bianchissima, mentre i dettagli laterali – i pannelli in pietra, gli archi, i capitelli – sono come note a margine di un racconto antico.

Consigli fotografici per chi viene qui

Se passate a San Giovanni Evangelista con la macchina al collo, tenete conto che la luce cambia in modo deciso tra mattina e pomeriggio. Quando il sole è alto, la porta diventa una lampada naturale e crea un controluce impegnativo ma bellissimo. Io consiglio di lavorare con ISO generosi – meglio un po’ di grana che il micromosso – e tempi non sotto 1/30s a mano libera, sfruttando la stabilizzazione se l’avete. Un grandangolo moderato tra 16 e 24mm su APS-C vi permette di rispettare le proporzioni senza deformare troppo le colonne. Se scattate a colori, ricordate che qui dominano i toni terrosi e la luce fredda delle finestre: bilanciamento del bianco su automatico spesso fa un buon lavoro, ma provate a scaldarlo leggermente per restituire la sensazione dell’occhio.

Per chi fotografa con smartphone moderni, attivate la modalità notturna o la funzione che simula tempi più lunghi con la stabilizzazione digitale. Appoggiare il telefono a un banco o a un pilastro vi regala quella stabilità in più che fa la differenza, e ricordatevi di toccare il punto più luminoso per evitare di bruciare la porta. Se amate il bianco e nero, la chiesa di San Giovanni Evangelista vi darà grandi soddisfazioni: texture, linee, contrasti… è un piccolo laboratorio di composizione.

Perché tornare

San Giovanni Evangelista non è un luogo da spuntare e via; è una pausa narrativa nel viaggio a Ravenna. È la basilica in cui capisci che la bellezza non ha bisogno di scintillii per emozionarti, e che la storia può essere raccontata anche con pochi segni, purché siano quelli giusti. Ogni volta che entro qui, penso a Galla Placidia e al suo voto in mezzo al mare: un gesto semplice e radicale, come costruire una casa alla luce. Uscendo, la città ti riaccoglie con le sue bici, i suoi caffè silenziosi e la promessa di un altro mosaico dietro l’angolo. E la luce della porta, quella che ho lasciato “esplodere” nella foto, rimane negli occhi per un bel po’.